老後を見据えた家づくり|設計の工夫や考慮するポイントを紹介

人生100年時代と言われるいま、老後の生活をどのように送るかは誰もが考えるべき重要なテーマです。その中心となるのが「住まい」。若いうちは気にならなかった住まいの問題も、加齢とともに身体能力が変化し、ライフスタイルが変わることで顕在化してきます。20代30代の家づくりであっても、将来の老後を見据えた家を計画することは、単に住まいをバリアフリー化することだけではありません。将来の変化に柔軟に対応でき、豊かで快適な生活を長く続けられる住まいを計画することが大切です。

人生100年時代と言われるいま、老後の生活をどのように送るかは誰もが考えるべき重要なテーマです。その中心となるのが「住まい」。若いうちは気にならなかった住まいの問題も、加齢とともに身体能力が変化し、ライフスタイルが変わることで顕在化してきます。20代30代の家づくりであっても、将来の老後を見据えた家を計画することは、単に住まいをバリアフリー化することだけではありません。将来の変化に柔軟に対応でき、豊かで快適な生活を長く続けられる住まいを計画することが大切です。

老後を見据えた家づくりが必要な理由

多くの方が「まだ先の話」と考えがちですが、老後を見据えた家づくりを新築時に検討をしておくことも大切です。その理由をいくつか見ていきましょう。

多くの方が「まだ先の話」と考えがちですが、老後を見据えた家づくりを新築時に検討をしておくことも大切です。その理由をいくつか見ていきましょう。

- 加齢に伴う身体機能の変化:年齢を重ねると視力や聴力の低下や筋力の衰え、バランス感覚の低下など、様々な身体機能の変化が現れます。これらはちょっとした段差が大きな負担になったりする原因となります。若い頃には意識しなかった些細な段差や狭い通路が、老後は危険になり得るます。

- 介護の可能性:万一介護が必要になった場合、住まいが適切に整備されていないと、介護を受ける方も介護をする方も双方に大きな負担がかかります。特に車椅子を利用する場合における室内の移動、入浴やトイレなど、具体的な介護の場面を想定した設計が不可欠です。

- ヒートショック:冬場の浴室やトイレでの急激な温度変化によるヒートショックは、命に関わる危険性があります。家の断熱性能を高めて、室内の温度差をなくす工夫は健康維持に直結します。

- 生活スタイルの変化への対応:子供いる家庭は当然一緒に暮らすための工夫を意識しますが、子供が巣立っていた後の部屋の利用方法を考えておく必要があります。年代や家族構成に合わせたライフスタイルの変化に対応できる間取りを意識しておく必要があります。

- 将来のリフォーム費用と負担:実際に介護が必要になってからリフォームすると、高額な費用がかかったり工事期間中の仮住まいが必要になったりと、様々な負担が発生します。初期の設計段階で将来を見据えることで、費用を抑えてストレスの少ない家づくりが可能になります。

設計の工夫:具体的なポイントと戦略

老後を見据えた家づくりには、さまざまな設計の工夫が求められます。ここでは特に重要な要素を詳しく解説します。

1.バリアフリー設計の意識

バリアフリー設計は高齢者の住まいにおいて基本的な概念です。部屋の段差をなくすだけでなく昇降しやすい階段の形状や適切な手すりの設置など、将来的な身体能力の変化を考慮する「先を見越した」バリアフリー設計を意識するとよいでしょう。

- 段差の解消

- 敷地内から玄関まで:道路と敷地に高低差がある場合、道路から玄関までのアプローチには、階段以外に緩やかなスロープを設けて手すりを設置すると便利。最初からではなくても将来、車椅子でのアプローチを想定した外構計画を意識しておくと良いでしょう。

- 玄関から室内まで:バリアフリー設計の住まいの場合、玄関の段差を2cm以下にすることや、玄関ポーチとホールの段差は、階段の蹴上げ高さの基準を参考にすると18cm以下がよいでしょう。車椅子を採用する場合はスロープがおけるスペースを考慮しておくことも大切です。

- 室内:室内の床は段差をなくすのが原則ですが、リビングに隣接するタタミコーナーなどは。逆に段差をつくることで座りやすくて便利です。中古住宅を購入する場合、段差解消のため費用がかかるため注意しましょう。

- バリアフリー階段

- 階段の寸法:住宅の階段の寸法は建築基準法で定められていますが、あくまで最低基準のため、基準通りの階段は非常に昇降しにくく感じます。上り下りしやすい階段の寸法は、「蹴上×2+踏面=60cm」で勾配≦6/7でとされています。蹴上(一段の段差)180mm以下で踏面(階段の床面)240mm以上の緩やかな勾配とすることが望ましいでしょう。

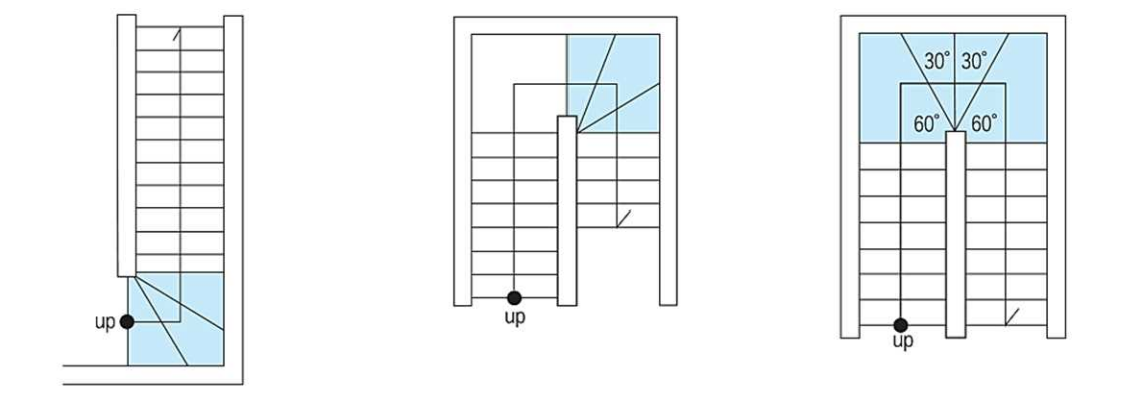

- 回り階段:回り階段やかね折れ階段の場合、体の向きを変えるタイミングで転倒事故につながりやすいのが難点です。180度の屈曲部(回る場所)は、下段に踊り場を設ける、4段で60度+30度+30度+60度で構成するなど、踏み外しリスクを緩和します。

- 手すりや照明の設置:手すりの設置は必須です。さらに、切れ目のない連続手すりが望ましいでしょう。また、光源が直接目に入らない位置に照明を設置することや、足元の暗さを補う足元灯が設置されているとなどよいでしょう。

- 手すりの設置計画

-

- 設置場所の選定:玄関、廊下、階段、浴室、トイレなど、移動や作業などにともなって転倒しやすい場所に設置することが推奨されます。現在は不要でも、将来に必要になる可能性のある場所にあらかじめ下地補強をしておくと後付けが容易になります。

- 高さと形状:使う人の身長や手の届きやすさに合わせて高さを調整できるよう、可変式の手すりや複数の高さに設置できるものを検討します。握りやすい丸形や楕円形が良いでしょう。

- ドア・引戸の選択と開口部

- 引戸(引き戸)の採用:開閉しやすく、開けたまま固定できて車椅子での通行もスムーズな引戸を積極的に採用するとよいでしょう。特に、トイレや浴室などの水回りは引戸が望ましいです。開き戸の場合は、ドアが邪魔にならないよう、有効開口を十分に確保して戸当り(ストッパー)位置にも配慮します。

- 広い廊下:尺貫法でつくられた家の廊下は70~80cmが一般的ですが、少し広げて90cm程度確保すると車椅子での移動がしやすくなります。ドアの有効開口幅も、車椅子が通れる最低限の75cmではなく、80cm以上を目指すとよいでしょう。

2.安全性の確保と防犯対策

安心した暮らしのためには、事故や犯罪から身を守る工夫も必要です。

- 緊急連絡システムの導入:浴室で万が一の際に助けを呼べる緊急呼び出しツールを設置することを推奨します。最近では個々が保有するスマートフォンが普及しているので緊急連絡先の設定をしておくとよいでしょう。

- 滑りにくい床材の選定:浴室や脱衣所はもちろん、キッチンやトイレ、廊下、玄関などには滑りにくい床材を選びます。階段の踏板には溝や滑りにくい素材を配置すると事故のリスクが少なくなります。また、掃除のしやすさや車椅子の移動を考慮するとキャスター傷などに対応する耐久性の高い床材を選ぶとよいでしょう。

- 火災報知器と消火設備:新築で義務化されている火災報知器に加え、火災発生時に有効な消火器を手の届きやすい場所に設置します。エアコン暖房やIHクッキングヒーターなどの採用は、火の消し忘れによる火災リスクを低減できます。

- 防犯対策の強化: 玄関ドアの二重ロック、防犯ガラスの窓、人感センサーきライト、防犯カメラの設置など、高齢者を狙った犯罪から身を守る対策も重要です。外からの見通しが良い庭づくりも防犯に寄与します。

3. 健康・快適性の追求:温熱環境と生活動線

健康で快適な生活を送るためには、家全体の温熱環境や、日々の生活動線のスムーズさが大きく影響します。

- 温度差の解消(ヒートショック対策)

- 高断熱・高気密化:壁、床、天井、窓の断熱性能を高める、家中の隙間をなくすことにより家全体の温度差を小さくします。これは冷暖房効率の向上などの省エネにも貢献するうえに、部屋間の温度差から起こるヒートショックなどの家庭内事故の対策につながります。

- 全館空調:家全体を一定の温度に保つ全館空調は、ヒートショック対策として非常に有効です。もちろん大がかりや空調システムではなくても、部屋の配置やエアコン設置場所の工夫で冷暖房効果が行き渡りやすくすることも可能です。

- 浴室・トイレの暖房: 局所暖房でも良いので、浴室やトイレにも暖房設備を導入することで温度差をなくす工夫をします。

- 採光と通風の確保

- 明るい室内:十分な自然光を取り入れることで、日中の活動を促進して視力低下を補います。窓の配置や大きさ、方位を考慮し、時間帯による日差しの入り方も検討します。

- 適切な換気: 湿気やにおいがこもらないよう、効率的な換気システムの導入や窓の自然換気を計画します。特に、換気システムの義務化以前の中古住宅の購入の場合のは注意が必要です。新鮮な空気環境は健康維持に不可欠です。

- 収納計画と整理整頓

-

- 適切な収納計画:パントリーやリネン庫など作業場所に適切な収納があると家事がしやすくなり、家庭内事故の抑制にもつながります。

- 十分な収納量:年齢を重ねると物の整理が難しくなるため、予め十分な収納スペースを確保しておきます。

- 出し入れしやすい工夫:物が探しやすく、出し入れしやすい収納形式が良いでしょう。高い場所や低い場所に頻繁に使うものを置かないように、計画段階でシミュレーションすることが重要です。

- 生活動線の最適化

- ワンフロアで生活を完結::寝室、LDK、水回り全般のといった生活空間をすべて1階に集約し、ワンフロアで生活が完結できるようにします。これは、将来的に足腰が弱くなった際や、車椅子生活になった際に重宝します。

- 動線の良い間取り:廊下や部屋のつながりがよく、行き止まりが少ない回遊動線や効率的な間取りは、移動がスムーズで、万が一の際にも避難経路を確保しやすくなります。家事動線、生活動線などに配慮した間取りを意識しましょう。

4. ライフスタイルの変化に対応できる間取りとスペース

家族構成や介護の状況は変化する可能性があります。柔軟に対応できる間取りは、長期的な安心につながります。

- 可変性のある部屋:将来的に間仕切りを設置したり、壁を取り払ったりして、部屋の用途や大きさを変えられるような設計にしておきます。例えば、現在は趣味の部屋として使っていても、将来は介護スペースや孫の宿泊スペースとして使えるように、壁の位置や窓の配置を工夫します。

- 介護スペースの考慮:寝室には介護ベッドを置くことを想定して十分な広さとベッドサイドからの介助スペースを確保します。寝室からトイレや浴室へのアクセスが良いように配置できればなお使いやすいでしょう。

- 二世帯住宅の選択:親世帯と子世帯が同居する場合、将来的に親世帯の介護が必要になった際に互いのプライバシーを保ちつつ、必要な時にサポートできるような間取りが理想です。共有部分と独立部分のバランスを慎重に検討しましょう。

老後を見据えた設計の具体例

具体的な設計例をいくつかご紹介します。

- 平屋:すべての生活がワンフロアで完結するため、階段の昇降負担がなく生活動線が極めてシンプルになり、将来の介護のしやすさや車椅子移動の容易さにおいて非常に優れています。敷地にゆとりがあることや、同じ面積の場合2階建てに比べて建築コストが割高になる可能性があるデメリットもありますが将来の生活しやすさは魅力です。

- 1階完結型の住宅(1.5階建て):1階にLDK、寝室、浴室、洗面、トイレなどの水回りをすべて配置し、日常生活は1階で完結する設計。2階は子供室や収納などに使い、子供が巣立った後は趣味の部屋として利用します。将来的に2階を使わなくなっても生活に支障がないため、平屋に近い感覚で暮らせます。

- 将来の改築を前提とした住宅:将来の間取り変更を想定して、構造と間仕切りを切り離しやすくしたり増築スペースを確保するなど、将来的に介護スペースを確保したり、二世帯住宅に変更したりする可能性がある場合に有効です。

- ホームエレベーターの導入:予算に余裕があれば、ホームエレベーターの導入も検討に値します。特に2階建て以上の住宅で、階段の昇降が困難になった場合はストレスなく上下移動ができるため敷地にゆとりのない都市部での計画には特に有効です。なお設置には導入費用だでけでなく、維持管理費用がかかるため、場所の確保もふくめて初期段階で検討することが重要です。

家づくりを進める上でのポイント

老後を見据えた家づくりを成功させるためには、いくつか重要なポイントがあります。

- 早期の検討と情報収集:「まだ早い」と思わずに若いうちから将来のライフスタイルを具体的にイメージして家づくりに反映させましょう。特に住まいの計画初期は現在のライフスタイルを優先しがちです。10年20年後を見据えることも重要です。

- 家族間での話し合い:家族全員で、それぞれの希望や将来への不安や介護に対する考えなどをオープンに話し合って共通認識を持つことが重要です。両親と同居する場合は、子世帯が介護の担い手となる可能性のあるため、家族の意見を十分に聞くようにしましょう。

- 建築会社や専門家への相談:老後を見据えた住宅設計に実績のある建築士の在籍しているハウスメーカーや工務店、あるいは福祉住環境コーディネーターなどの専門家に相談しましょう。具体的な事例や最新の技術、補助金制度など、多角的な視点からアドバイスを提供してくれます。

- 現場見学や実例を体験:高齢者向けモデルハウスや、実際に高齢者が住んでいる住宅の見学会に参加することは非常に参考になります。実際に手すりを触ってみたり車椅子で移動してみるなど、見学&体感することで、図面だけではわからない具体的なイメージが掴めます。

- 補助金制度や税制優遇の活用:既存住宅のリフォームの場合、バリアフリー改修や省エネ改修においては国や地方自治体から補助金や税制優遇が受けられる場合がありますので積極的に活用したいものです。介護保険制度の住宅改修費支給なども、いざという時のために知識として持っておくと良いでしょう。

まとめ

家づくりは建てたら終わりではありません。ライフステージや身体の変化に合わせて常に最適化していく視点も大切です。しかし、最初の設計段階でしっかり老後や将来をみすえておくことで後から必要になる改修が不要になったり、改修費用を大幅に削減できるかもしれません。自身はもちろん、家族や子供の世代を見据えた理想の住まいについて考えてみてはいかがでしょうか。

将来に備える家づくりなら、不二建設にお任せください

県南で3,000棟の施工実績のある当社は、総勢12名の設計士が、あなたの要望を形にする「完全自由設計」の家づくりをしています。こだわりの家づくりを予算に応じて最適なコスト配分できる詳細見積を提示。高気密・高断熱・ソーラーパネルなどの省エネ設備でランニングコストも安くする「高性能住宅」で、世代を超えて快適な理想の暮らしを実現します。理想の住まいをイメージをしていただきやすいように、龍ケ崎、つくば、守谷にモデルハウス、ショールームをご用意しています。専任の設計士が、お話を伺いながら最適なプランご提案します。ぜひお気軽にお越しください。